日米の確定拠出年金制度の位置づけ比較

09 3月 2018

「iDeCo(イデコ)」への関心が熱いですね。

電車の中吊り広告や書店で、あるいは平積みの表紙などで目にしない日はありません。

iDeCoは個人型確定拠出年金制度の英語表記(Individual Defined Contribution Plan)の略ですが、確定拠出型の制度は以前から広く存在していたものの、2017年の確定拠出年金制度に関する法改正の後押しもあって、一気に市民権を得た感があります。

言うまでも無く、個人が任意で加入する制度であるiDeCo以外にも、企業が福利厚生制度の一環として提供する、企業型DC(Defined Contribution)制度もあります。今回はその企業型DC制度を通じてみた、日米の福利厚生制度の位置付けの違いに焦点を当ててみたいと思います。

米国のDC制度の代表格と言えば、なんといっても401(k)制度でしょう。(税制非適格なDC制度やその他の税制適格なDC制度も存在しますが、それらは401kとは呼ばれません)内国歳入法の401条k項に定められるため、このように呼ばれており、日本でも2001年に確定拠出年金法が定められた際は、「日本版401k」などと呼ぶ人もいました。

その米国のDC制度と日本の制度の間には、拠出上限や情報開示要件、被差別テスト等々、様々な違いが存在しますが、実務で必要というのであればともかく、お話のネタとしてはさして面白くないので、割愛します。それよりも、「マッチング」に関する考え方の違いが何かと示唆に富むので紹介したいと思います。

日本のDC制度では、2012年1月から「マッチング拠出」が導入され、従業員がDCの法定上限を超えない範囲で、任意に拠出を行う事が可能となりました。この拠出は所得控除の対象となりますので、拠出時に税制優遇を受けることから、従業員にとっては大きな節税効果のある貯蓄の手段と言えます。

この従業員の任意拠出が「マッチング」と呼ばれる理由ですが、事業主と従業員の掛金の合計が法定上限(月額ベースで換算すると55,000円)を超えない範囲、ということ以外に、事業主掛金を超えない、という縛りがあるからです。例えば、事業主掛金が20,000円だったとすると、従業員は0円~20,000円の範囲で拠出する金額を決められます。(規約によって、例えば1,000円単位で、等の縛りがあります)文字通り、事業主掛金に対して従業員がいくら「マッチ」するかを決めることが出来るため、このように呼ばれています。

このマッチングという言葉、本場401kにも昔からずっとあるのですが、日本のそれとは意味合いが大きく違う、というよりむしろ逆です。米国のマッチング拠出とは、従業員が拠出した額に対して、事業主がマッチしてあげる制度です。例えば、従業員が給与の3%を任意で拠出した場合、事業主も同様に3%「マッチ」して拠出するという感じです。

このような場合は「100%マッチ」などと呼ばれ、同様に、従業員拠出の半分を会社が出すような「50% マッチ」などもあります。通常はマッチする金額に上限が設定されており、例えば上限6%の50%マッチだと、従業員が10%拠出したとしても、そのうち6%までがマッチの対象となり、その50%なので、会社は3%出す、という仕組みです。

日本のDC法上は、事業主が何らかの拠出をまず行う事が求められますが、米国のDCにはそのような拠出義務は有りませんので、あくまで従業員の貯蓄のための器、という位置付けです。マッチングがある場合でも、従業員が何も拠出しなければ、会社も1円たりとも出すことは有りません。

日本でもDCは自己責任の制度、とよく言われますが、米国版に比べると、自助努力しようがしまいが、ちゃんと会社が掛金を出してくれる、ある意味面倒見の良い制度と言えます。

この違いは、日米間の福利厚生に対する意識の違いを絶妙に示しているように思われます。

米国においては、人生設計の主役はあくまで従業員一人ひとりであり、福利厚生制度とはそれを支援するもの、という位置付けと解釈されます。老後の生活のためにいくら拠出するかなどはあくまで個々人が自分のライフプランに合わせて考えるべきものなので、会社から強制するものではない、との思想です。ただ、それだとちゃんと老後の備えを考えるか分からないので、従業員に「会社の望む行動をとるように促す仕組み」として福利厚生制度を活用します。

会社のマッチングの仕組みなどは、従業員に拠出を促すインセンティブの一例ですが、他にも例えば、米国のDC制度を運営する企業では、従業員への老後の備えに関するライフプラン等の教育に、多大な手間とお金をかける例が少なくありません。上記の通り、個人の任意でしか老後の貯蓄が溜まらない仕組みの場合は、ちゃんと個々人が先立つものを用意しておかないと、いざ65歳辺りに到達してもリタイアすることが出来ず、定年の無い米国などの場合は、雇用にしがみつかれてしまう、という事情があったりします。会社の意のままに動かない個人に会社の望む行動を取らせることは存外に骨の折れるものなのです。

一方、日本における福利厚生制度は、どちらかというと、「人生設計を会社が握ることの対価としての生活保障」という意味合いが強かったように思います。例えば、新卒で一括本社採用した人材プールを、会社都合で日本各地の事業所へ配属させる見返りとして、社宅や、単身赴任手当、寒冷地手当といった様々な福利厚生制度をセットで提供したわけです。そして、キャリア構築においても、企画から経理、営業等々、適材適所とその時々のビジネスニーズなどから会社で異動させる代わりに、終身雇用、そして手厚い終身年金等による、退職後の生活保障を提供してきました。

ところが周知のとおり、そのような手厚い保障のコストやリスクの忌避、あるいはこれまでの雇用体系や評価方法が時代に合わない、などの理由を背景に、様々な制度の見直しが進みました。

その結果、失うものの少ない若年層を中心に、会社主導での人生設計に対して従順に従わない社員が増えてきているように思われます。勤務地限定社員の出現などはその好例ではないでしょうか。

福利厚生制度に限らず、これまでの人事制度がそういった会社都合での人材配置や、またそれに従順に従う従業員を前提に作られてきたことは否めませんが、既に優秀な若手のリテンションが大きな人事・経営上のイシューとなっている企業は少なくないように思われます。

最近の若手は向上心や出世欲が無い、せっかく育ててもすぐやめてしまう、等々嘆くよりも、これからは従業員が会社の意のままに動かない、ということを前提にして、それらの社員にどのようにして「会社の望む行動を促すような仕組み」を提供するか、考えてみるのはいかがでしょうか。

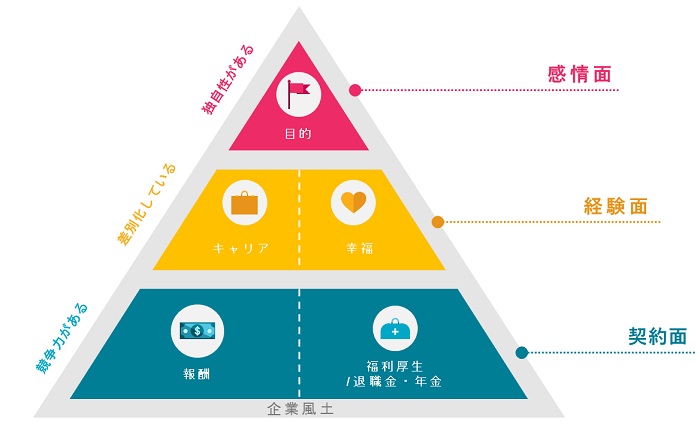

トータルリワードに対する総合的全体論的アプローチ